平成バブルが残した“建築の爪痕”──現在は令和バブル?日本のバブル遺産を歩く|渋谷の仲介+α(プラスアルファ)|ロケット不動産株式会社

平成バブルが残した“建築の爪痕”──現在は令和バブル?日本のバブル遺産を歩く

こんにちは。ロケット不動産の渋谷です。

今日は少し、街と経済の“記憶”をたどってみたいと思います。

1980年代後半から1990年代初頭、日本はバブル経済の絶頂期にありました。

「土地は下がらない」「持つ者が勝つ」――そんな神話が信じられていた時代。

不動産価格は高騰を続け、銀行融資は容易に受けられ、全国で次々と“豪華絢爛な建物”が建てられました。

その一方で、バブル崩壊後に残されたのは、使われなくなった“ハコモノ”や、

廃墟のように朽ち果てたリゾート施設たち。

いま私たちは、それらを「バブル遺産」と呼んでいます。

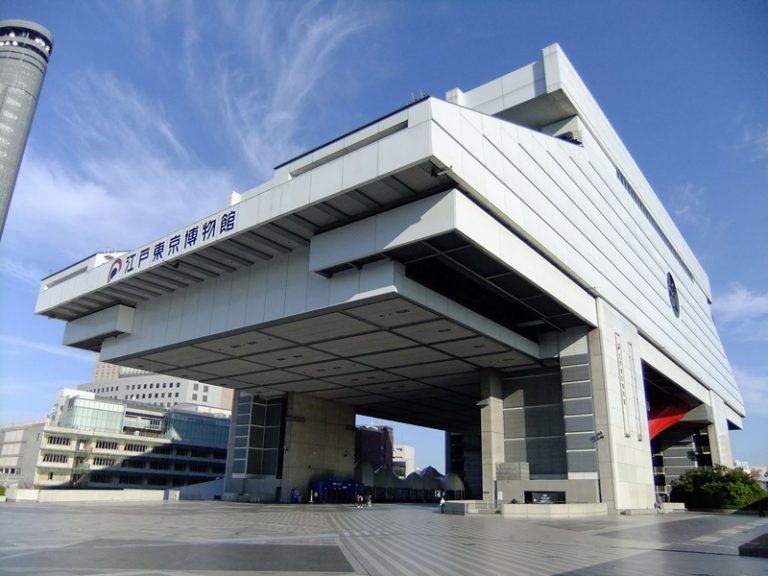

第1章:土地神話が生んだ「ハコモノ建築」たち

1980年代の終盤、日本中の自治体が競うように公共施設を建設しました。

それが「ハコモノ」と呼ばれる大型の建築群です。

美術館、ホール、記念館、研究都市――。

バブル期には、地方財政が潤っていたこともあり、

“何に使うか”よりも“建てることそのもの”が目的になっていた節もあります。

代表的なバブル遺産をいくつか挙げると、

-

釧路市生涯学習センター(北海道)

-

吉備高原都市(岡山県)

-

世界平和大観音像(兵庫県)

-

アジア太平洋トレードセンター(大阪府)

-

横浜駅西口シンボルタワー(神奈川県)

-

新梅田シティ・梅田スカイビル(大阪府)

たとえば、横浜駅西口の楕円形のタワー「風の棟」は、

伊東豊雄氏設計の“換気塔”です。

ただの空調設備にここまでデザインを施す――

この発想こそ“バブルの象徴”と言えるでしょう。

また、新梅田シティは当初「時代遅れの遺産」と批判されましたが、

のちに外国人観光客に人気を集め、

「世界の名建築20」にも選出されるほどに再評価されました。

かつての“浪費”が、時を経て“文化”として残った例です。

第2章:ホテル・リゾート・マンション編 ― 豪華さの極み

民間分野でも、バブルの熱狂は止まりませんでした。

特にホテルやリゾート開発では、“資産を誇る建築”が次々と誕生します。

代表例を挙げると、

-

ホテル川久(和歌山県)

-

ウェスティンホテル東京(東京都)

-

ホテル雅叙園東京(東京都)

-

ヴィクトリア・タワー湯沢(新潟県)

-

北の京・芦別(北海道)

-

シーガイアコンベンションセンター(宮崎県)

中でもホテル川久は、“金色の宮殿”と呼ばれた伝説的な建築。

大理石と金箔をふんだんに使い、ムラーノガラスを輸入、

総工費は約400億円――まさに「夢を建てた」時代の象徴です。

しかし、バブル崩壊後、こうしたリゾート施設の多くは経営難に陥り、

今では廃墟としてYouTuberや写真家が訪れる“負の遺産”にもなっています。

とはいえ、その建築的価値やデザインの美しさは、今も人を惹きつけます。

第3章:令和に蘇る“新しい豪華” ― 令和バブル?

そして今。

私たちは「もうバブルは終わった」と思いながら、

再び“静かな熱狂”の中にいるのかもしれません。

東京・麻布台に2023年誕生した Azabudai Hills(麻布台ヒルズ)。

総事業費は約6,400億円。

居住・商業・オフィス・文化・教育が融合した超複合都市です。

「街そのものがひとつの建築作品」という発想は、

まさに令和時代の“ラグジュアリーの再定義”でしょう。

また、同じく2023年に完成した Tokyu Kabukicho Tower は、

エンタメ・ホテル・劇場を融合した“夜のランドマーク”。

高層階に2つの高級ホテルを備え、下層部ではライブ、映画、イベントが行われる。

この「遊び・仕事・滞在・発信」の複合体こそ、

令和バブルの象徴的建築といえるかもしれません。

他にも、

-

虎ノ門ヒルズステーションタワー(2023年)

-

渋谷スクランブルスクエア(2019年)

-

晴海フラッグ(2024年入居開始)

-

東京ミッドタウン八重洲(2023年)

など、いずれも“機能性と象徴性”を兼ね備えた建築群が次々と登場。

派手な装飾ではなく、**「機能×ブランド×体験」**が豪華さを形作っています。

第4章:バブルの形は変わっても、「人の欲」は変わらない

平成のバブル建築が「形の豪華」なら、

令和のバブル建築は「データと体験の豪華」。

AI査定・SNS戦略・海外資金――

目には見えない価値が、街の価格を動かす時代です。

しかしその根底にあるのは、

「良い場所に住みたい」「人に誇れる建物を持ちたい」という、

いつの時代も変わらぬ“人の欲”です。

バブルは経済現象であると同時に、

人間の価値観の映し鏡でもあります。

だからこそ、平成の“過剰な美学”も、令和の“合理的な豪華さ”も、

どちらも私たちの文化として受け継ぐべきだと思います。

結び:街に夢を残すということ

バブルの教訓とは、

「無駄を恐れすぎるな」ということかもしれません。

平成の建築は確かに過剰でした。

しかし、あの時代には“夢を形にしよう”という情熱があった。

令和の時代に求められるのは、

その情熱を“理性と調和させる力”です。

豪華でも、堅実でも、街は人が作る。

そして、不動産とは“人の夢と経済の結晶”なのです。

次の時代の建築が、どんな爪痕を残すのか――

私たち不動産業者こそ、しっかり見届けていきたいと思います。

ページ作成日 2025-10-19

- 1月7日は「七草粥」──なぜ“七草”なのか

- 1300年続く神田明神の歴史と街

- 東京は、2人の武将の「土地を見る目」から始まった

- ありがとう、島内宏明選手 ―― ヘルメットが飛ぶフルスイングと、楽天一筋14年 ――

- 2026年最初のスーパームーン ―「夜の景色」が住まいの価値を映し出す日―

- 1月2日、東京初雪。明日の路面凍結にご注意を

- 初夢に見る「一富士二鷹三茄子」と、縁起のいい住まいの話

- 大晦日と年越しそば ― 江戸から続く“締めの一杯”と、住まいの話 ―

- 12月30日は地下鉄記念日 ―― 地下に刻まれた100年の歴史と、不動産価値の正体 ――

- SF映画の世界が現実に ― 2026年、家が“変形”する時代へ ―

- もっとみる